遺産相続が起こったら、相続人ら自身が遺産相続の手続きを始めます。しかし、いざ手続きを始めると、スムーズに進まずトラブルが発生するということが非常に多くあります。

誰かが独り占めをしようとしていて不利益を被りそうだ。

相続人の中に分割案に納得していない人がいて困っている。

相続財産がどれだけ存在するのか分からない。

相続財産である不動産をどう分ければいいか悩んでいる。

遺産相続に際して、あなたはこのような悩みを抱えていませんでしょうか。安心してください、同様の悩みを抱えている方は世の中にたくさんいます。

では、一体なぜ兄弟間や親戚間という長い間お互いをよく知る間柄にも関わらず、遺産相続トラブルが起きてしまうのでしょうか。

この記事を読めば、どうして遺産相続トラブルが起きやすいのかご理解いただけます。

目次

遺産相続トラブルは近年徐々に増えています

遺産相続はトラブルの元になりやすいものです。遺産相続トラブルが発生し裁判所に来る相談の件数は年を追うごとに増加しています。

下のグラフは、遺産分割に関する、その年に新たに受けた事件の数の推移を表したものです。20年前と比べて約1.5倍に増加しており、遺産相続トラブルは近年徐々に増えていると言えます。

出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編) 平成27年度」

また、遺産相続トラブルは相続財産の多いお金持ちの家に起こる問題という印象を持つ人が多いかと思います。しかし、実際には相続財産がさほど大きい額ではない、ごく一般的な家庭において起こるものであります。

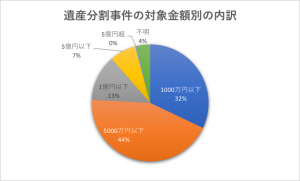

下のグラフは、遺産分割事件の対象金額別の内訳を表したものです。遺産分割に関する揉め事のうち、約4件に3件が対象金額5000万円以下の遺産分割事件となっています。

むしろそれほど多くない預金と自宅の土地建物と言った不動産を抱えている家庭において多くの遺産相続トラブルが発生していることが分かります。

出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編) 平成27年度」

このように、一般的な家庭にあっても相続トラブルは起こるものです。私たちには大した相続財産が無いから関係ないと思い込み対策を怠ると、後になって大きなトラブルに発展しかねません。

遺産相続トラブルはどの家庭にも起こりうるもので、年を追うごとに増えているということがお分かりていただけたかと思います。

遺産相続がトラブルになりやすい5つの理由

では、一体なぜ遺産相続はトラブルになりやすいのでしょうか。よくあるパターンとともにその理由について紹介していきます。

① 遺産相続の多くが不動産である

一番の大きな理由は、遺産の中に不動産が含まれているということによるものです。相続財産が不動産しかない場合や相続財産のほとんどが不動産であるとに遺産相続トラブルは起こりやすくなります。

例えば、もし相続財産が現金や預貯金のみである場合、それらは容易に評価ができるうえ、そのまま分割することができます。

しかし、不動産はそうはいきません。

複数の相続人で共有して利用するというのも解決法の一つでありますが、共有にするということは管理処分について1人では決められないことになります。すると、あとになって管理処分を巡ってまたトラブルが生じる可能性もあります。

また、相続人のうちの一人が単独で相続するとなると、不動産は高額であるために、他の相続人との間で不公平が起こってしまいます。

そこで、不動産の分割の方法が決まらずにトラブルに発展してしまうケースがよく見られます。これが「不動産の分割方法」、「不動産の評価」の問題となります。

「不動産の評価」がトラブルになりやすい理由については「遺留分をより多く貰いたい!不動産の評価額を上げて請求額を増やす方法」の中で紹介しています。

② 相続財産の内容が不透明である

相続財産の内容が不透明だと、相続人が「もっと多くの遺産があるのではないか」と考えて、互いに不信感を持ち、相続トラブルに繋がってしまいます。加えて、相続人の間で、隠し財産や遺産の使い込みといった不信感が生じるおそれもあります。

例えば、兄弟のうちの1人が親と同居していた場合に親が亡くなったケースです。親と同居していた兄弟が遺産の一部を隠して持っているのではないか、又は親の預貯金などを使い込んでいたのではないかと、他の兄弟から疑われるという例が挙げられます。

これらの対策を怠ったまま被相続人が亡くなってしまうと、疑惑を否定する証明を行うのは難しくなってしまい相続トラブルに発展してしまいます。

実際に、相続人の1人が財産を独り占めしようとして、遺産の情報を開示しないということは多いです。

これが、「相続財産(遺産)の調査」の問題となります。相続財産の調査でおこなうことについて知りたい方は「相続財産(遺産)の調査方法|遺産に何があるのか分からない場合にすべきこと」をお読みください。

③ 遺言書の内容が偏っている

相続トラブルが起きる理由として、偏った遺言の存在が挙げられます。

遺言書があった場合、遺言書に沿って遺産の分割を行うのが原則です。しかし、その遺言書の内容が偏っていた場合には、他の相続人から遺産を多くもらった相続人に対して遺留分(いりゅうぶん)を請求される可能性があります。

この遺留分を侵害するほどの偏りが遺言書の内容にあると、侵害された相続人は、侵害している相続人に対して最低限の取り分を請求します(遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう))。そこから遺産相続トラブルが発生してしまいます。これが、遺留分の問題です。

相続人に認められている遺留分の割合を知りたい方は「あなたは遺留分を侵害されている?相続人に認められる遺留分の割合」をお読みください。

④ 相続人同士の考え方が異なる

よくあるケースは兄弟間の考えが合わないということです。

長男だからこそ、家を継ぐべき者として多く遺産を受け取るのが当たり前だと主張する長男もいれば、それに対して、兄弟は平等だとして納得できない他の兄弟もいるでしょう。

これは、「相続人の相続分」の問題に該当します。

また、同居しながら親の介護をしたのだから多くもらうべきだと、別居していた他の兄弟に対して主張するものの、納得を得られないというケースもよくあります。これが「寄与分」の問題です。

逆に、親の生前に特定の兄弟だけ家を建てる費用を出してもらっている場合に、もらった兄弟は、それは過去のことだから関係ないと主張し、他の兄弟は生前贈与を無視して残った遺産を平等に分けるのは納得できないとなると思います。

これは「生前贈与」や「特別受益」の問題に該当します。

生前贈与が遺産相続のトラブルになりやすい理由について知りたい方は「生前贈与は相続トラブルのタネ!数年前の生前贈与は遺留分の対象となるのか?」をお読みください。

他にも、兄弟姉妹のみならず相続人の配偶者が絡むことによってトラブルに発展することもあります。

このように、争う当事者の人数が多くなりそれぞれの意見が食い違うことによってトラブルに発展するということは遺産相続の特徴でもあります。

⑤ 争う理由が今後の生活を思ってのことである

今持つ家族や今後の環境を重視するからこそ起きてしまうのが遺産相続トラブルの特徴です。

遺産相続トラブルが起こるのは、兄弟間や親族間がほとんどです。

仲の良かった兄弟姉妹との間でも起きてしまうわけでありますが、時が経つにつれ、人は結婚し子供が生まれたりして新たな家族を作っていきます。兄弟同士が同じ家庭の中で生活した以上に新しい家族の方が大切になってきます。

その人たちを大事に思うからこそ、より多くの遺産を取得したいという欲が出て、兄弟間や親族間でも争いごとが発生してしまうわけです。

トラブルを起こすことを目的に争いを始める人なんていません。

以上が主な遺産相続トラブルが起こってしまう理由です。

遺産相続トラブルを起こさないための対策

では、トラブルが起きないようにするためにはどのようにすれば良いでしょうか。

これからは、トラブルを避けるための対策について紹介します。

① 不動産の分割方法を遺言で指定する

不動産の分割方法には以下の種類があります。

・不動産をそのものを分割する「現物分割」

・不動産を売却して代金を分割する「換価分割」

・不動産を相続した相続人が他の相続人に金銭を払う「代償分割」

・相続人が不動産を分割せずに共同で所有する「共有」

があります。

もし、分割方法が決まっていない場合には、どの分割方法で不動産を分割するのか、誰がどれだけ相続するのか話し合って決めなければなりません。

これら分割方法を遺言で指定し、さらに各相続人の相続分を指定することで、遺産相続トラブルが起きるのを防ぐことができます。

共有は、一見良さそうですが、後で不動産の管理や処分について相続人同士で意見が分かれてしまい、争いが生じてしまいますので、せっかく揉め事が起きないように遺言を作成するのですから、なるべくなら共有にしないことをお勧めします。

② 相続財産の内容を明らかにしておく

遺産の内容が不明である場合、内容の特定に時間が割かれてしまいます。

それを防ぐためにも、遺産の内容を明らかにしておきましょう。亡くなる前に遺産目録を作成し、遺言書に添付するなどが有益です。

そうすることで、無駄な時間を過ごすことなく遺産分割の話し合いを始められます。

また、遺言書には、遺産の内容に沿った遺産の分割方法を記載しておくと尚トラブルがおきにくくなります。

③ 遺留分を考慮した分割割合を遺言書で指定する

先ほど紹介したように、遺言書の内容が偏りすぎていた場合、侵害された遺留分の請求が行われる可能性があります。

たとえ、遺産を渡したくない相続人がいたとしても、遺留分減殺請求が行われれば、遺留分に該当する遺産はその相続人に相続されてしまうということです。

そのため、遺留分を侵害しない程度での遺産分割割合を遺言書に記入した方が、遺産相続トラブルは起きにくくなります。

以上が遺産相続トラブルを起こさないための対策です。遺産相続トラブルを起こさないためには遺言書作成の段階から対策をしておくことがとても大事です。

誰に対してどれだけの(遺留分を考慮した)遺産をどうやって相続させるのか、遺言書作成時点で指定しましょう。

もし実際に遺産相続トラブルに遭遇したら

では、万が一遺産相続トラブルが起きてしまったらどうすれば良いのでしょうか。

相続人同士での遺産の分割や分配を行う話し合い(遺産分割協議)でも解決しない場合には、法律知識のある弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

遺産相続の問題は、親族間という身内の問題ではありますが、紛争になってしまえば、将来的には遺産分割調停や遺産分割審判などにより裁判所で解決されることになるかもしれない問題です。

そうであれば、交渉の段階から、法律や証拠に基づいて、自分の正当性を主張しておいた方が後で有利になることが多いので、最初から弁護士に依頼して遺産分割を進めることが必要なのです。

遺産相続トラブルを弁護士に依頼した方が良い理由については、「遺産相続トラブルを弁護士に相談する”6つ”のメリット」にまとめています。

しかし、弁護士の力を借りるとなると費用がかかってしまいます。

それでも、もしあなたがスムーズに遺産相続トラブルを解決したいと思うのであれば、弁護士に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。

きっとあなたにとって大きな力になってくれるはずです。

▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー