財産目録とは、一定時点における所有財産を全て網羅した一覧表です。

この記事では、相続財産目録作成においての書き方・記入事項・作成することのメリットについてお伝えします。

目次

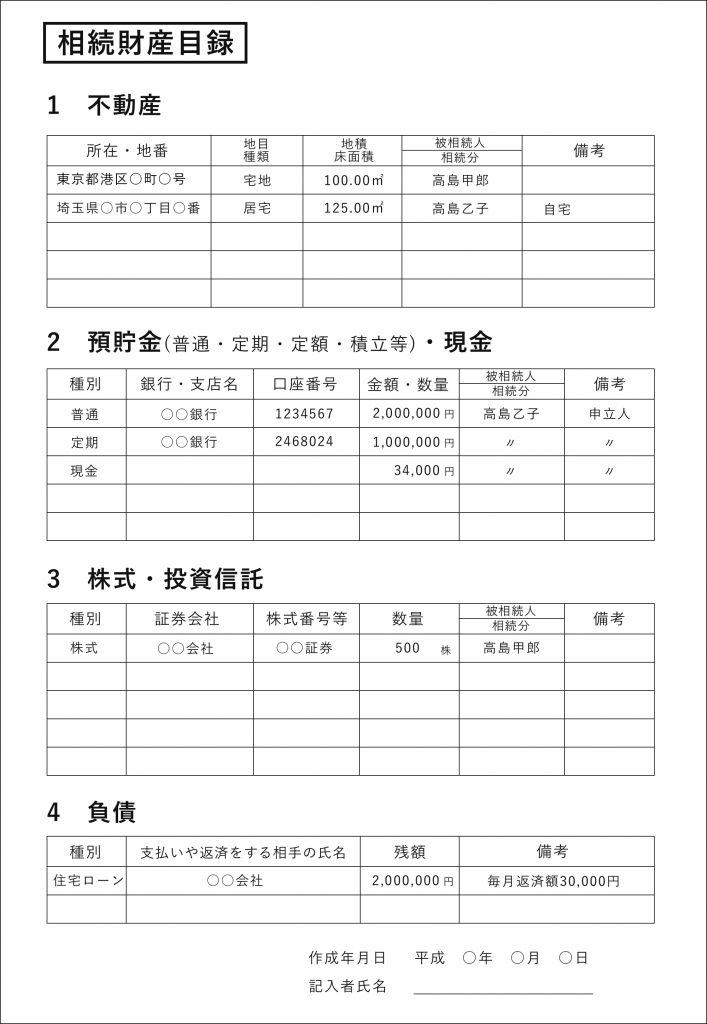

相続財産目録のサンプル

相続財産目録の書き方について、決まったものがあるわけではありません。参考としてサンプルを載せておきます。

引用元:http://www.courts.go.jp/tottori/vcms_lf/12080105zaisanmokuroku-rei.pdf

相続財産目録で記入すべきこと

書式・書き方に決まったものはないとお伝えしました。しかし、相続財産目録としての機能を果たすために少なくとも記入すべきものが3つあるので紹介します。

相続財産の種類

相続財産がどのタイプに分類されるかということです。例えば、以下のような種類に分けます。

・不動産ー土地および建物

・預貯金ー銀行など金融機関に預けているお金。

・有価証券ー株や国債などのこと

・現金ー金庫などにあったお金のこと

・動産ー自動車や家具・家電など

・債務ーマイナスの財産、いわゆる借金

このような種類に分けることで、遺産全体を認識しやすくなります。

相続財産の所在

相続財産を特定するために所在も記入します。

・土地ー所在を地番まで記入します

・建物ー家屋番号まであれば、家屋番号まで記入。※未登記の建物であれば、家屋番号はありません

・株式ー銘柄、証券会社を記入

・預金ー銀行の預金であれば、銀行名・支店名・預金種目・口座番号を記入

・ゴルフ会員権ーゴルフ場の名前・運営会社・会員番号を記入

相続財産の数量

相続財産がどれだけの量あるのか特定するために記入します。

・不動産ー地積(土地の面積)を記載

・銀行預金ー死亡日時点での残高を記載

・株式ー株式数を記載

これらは少なくとも記入すべき事項です。

相続財産目録作成のために準備すべきもの

相続財産目録への記入するために準備しなければならないものがあります。

不動産が相続財産に含まれる場合

登記簿謄本を取得して記入します。もしくは固定資産評価証明書でも構いません。

銀行預金が相続財産に含まれる場合

所有している全ての銀行の残高証明書が必要です。1円単位で正確な金額を相続財産目録に記入します。もしネットバンクの口座をお持ちであれば、マイページからログインして残高照会をおこないます。

株式が相続財産に含まれる場合

株式や債券が含まれる場合は、証券会社に照会します。証券会社に残高証明書を発行してもらいましょう。

実際に相続財産目録を記入するためにこれらが手元にあるか確認しましょう。

そもそも相続財産目録とは

ここで、そもそも相続財産目録とは何かという疑問があるかもしれませんのでお答えします。

相続財産目録とは、一定時点における所有財産をすべて網羅した一覧表をいいます。上述の通り、プラスの財産のみならず、マイナスの財産もすべてこの相続財産目録に記入します。

法律によって必ず作成すべきものとされているわけではありませんが、作成することを勧めています。

なぜ相続財産目録を作成するのか、作成すべき2つの理由

なぜ相続財産目録を作成した方が良いのか、主に2つの理由が挙げられます。

相続税の申告が必要かどうか、もし必要となった際に納付額がいくらなのか明らかにするため

相続税は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えた遺産にかかるものです。少なくとも1人の法定相続人はいるので、遺産の総額が3,600万円を超えなければ、誰であっても相続税を納める必要がないのです。

しかし、遺産の総額がそれ以上となると、法定相続人の人数によりますが、相続税がかかります。

相続財産目録を作成し、遺産の総額をはっきりとさせることで、相続税がかかるのかそれともかからないのかが明らかになります。

ただし、土地や株式については、相続税の申告上の評価と遺産分割上の評価は異なりますし、相続税法上は相続税を少なくするための特例もあることから、実際に相続税がかかるのかどうかは、税理士に相談することをおすすめします。

円滑に遺産分割を進めるため

相続人間で遺産分割協議をおこなう際に、被相続人(亡くなった方)の全ての財産が、相続財産目録として目に見える形であれば、話し合いがスムーズに進むでしょう。

遺産相続トラブルの多くは、どれだけの遺産があるのか相続人が理解していないことが原因で起こります。

誰がどの遺産を相続するのか、あるいはすべきなのかということを認識せずに、話し合いを進めてしまうことによってトラブルが起きてしまうのです。

遺産分割をする場合は、不動産や株式は時価となります。遺産分割をするための相続財産目録には、時価も記載すると、分割しやすくなりますね。

相続財産目録を作成しない場合・作成したが不備がある場合に起こりうる弊害

相続財産目録を作成しない・もしくは相続財産目録に不備があると、以下のような弊害が起こります。

・プラスの財産とマイナスの財産の比較ができないので、相続放棄の判断を含む相続方法の決定に支障をきたす

・遺産の全体像を把握していないので遺産分割ができない

・遺産分割が完了しないため、預貯金の引き出しや口座の解約をすることができない

・遺産分割が完了しないため、不動産の名義変更ができない

・相続税が発生するのか分からず、納付期限である10ヶ月以内を過ぎ、多額の税金を支払わなければならなくなる

先ほど紹介したように、相続財産目録は必ずしも作らなければならないものではありませんが、作らないことによって、このような弊害が起きてしまう可能性があります。

他の相続人などによる隠し財産があるかもしれない場合は

相続財産目録に記載する財産が、遺産の全てでないかもしれないと思っていませんか。他の相続人が遺産の一部を隠していたということは少なくありません。後から見つかって相続トラブルにつながってしまったというケースもあります。

であるからといって、隠し財産がないよう実際に預貯金や不動産の有無を隅から隅まで調べようと思っても、これはかなりの苦労がいることです。

そこで私がおすすめするのは、弁護士に「相続財産の調査」の依頼をするということです。

弁護士に相続財産の調査を依頼する2つのメリット

相続財産に何があるのか調査するということは、もちろん一定程度ご自身でおこなうこともできます。しかし、それでも弁護士に依頼した方が良い理由、メリットがあるので紹介します。

相続調査にかかる手間・時間が省かれる

もし、あなたが自分で相続調査をするとなると、金融機関や役所の窓口に赴かなければならない、被相続人・相続人の戸籍を集めなければならないといった手間がかかります。

しかし、弁護士に依頼すればそのような手間はかかりません。なぜなら、弁護士には、他人の住民票や戸籍を取り寄せられる調査権限があるからです。

被相続人や他の相続人に関する資料が必要となった場合でも、その取り寄せを弁護士に一任することができます。

相続財産の分配の方針が分かり、スムーズな遺産分割につながる

弁護士が相続財産の調査から入ることによって、全ての相続財産が目に見える形になります。相続人の誰かが財産隠しをおこなっているかもしれないという疑いを持たずに遺産分割協議に入ることができます。

また、相続財産調査を弁護士に依頼すれば、相続財産調査の結果にもとづき相続財産の分配方針のアドバイスももらえます。ゼロから遺産分割協議に入るよりも、専門家によるアドバイスを持った状態で開始した方がスムーズに進むでしょう。

以上が、相続財産の調査を弁護士に依頼することのメリットです。また、相続財産の調査を依頼すれば、相続財産目録の作成まで弁護士がおこないます。一部の財産を除いたものではなく全ての財産が列挙された、そして相続税申告などの手続きにも有用な相続財産目録が手に入ります。

もし、隠し財産があるのではないかと心配な方や、相続財産をすべて自分で調べるのが面倒だという方は、相続財産の調査を弁護士に依頼してみてください。

▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー